之前已经算了雪球有多大有多重,但是雪球还需要颜色

0. 基本概念

1)基函数

- 任何一个函数可以分解为正弦与余弦的线性组合:

- $f( x ) = a_ 0 + \sum_ { n = 1 } ^ { + \infty} a_ n cos \frac{ n \pi }{ l } x + b_ n sin \frac{ n \pi }{ l } x$

- $cos \frac{ n \pi }{ l }x$和$sin \frac{ n \pi }{ l } x$是基函数

2)球谐函数

- 任何一个球面坐标的函数可以用多个球谐函数来近似:

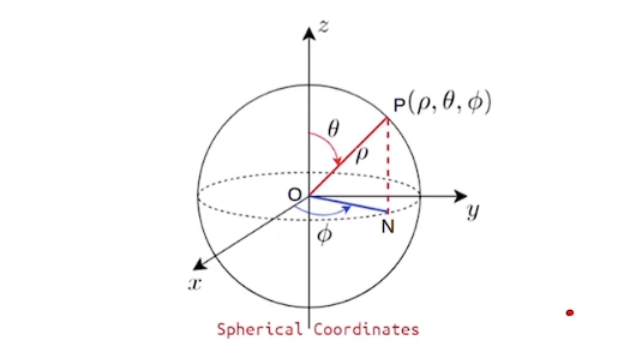

- 什么叫“球面坐标的函数”:这里任意的一个点相当于三维的极坐标下,固定r,只有$\theta$和$\phi$可以变化,所以这里球谐函数就会跟这个点的方向有关系。比如我有一个球,他在不同的方向上反射的光可能是不一样的。这样就把颜色和观测角度建立了联系,颜色就不会单一了。

- $f( t ) \approx \sum_ l \sum_ { m = -l } ^ l c_ l ^ m y_ l ^ m ( \theta, \phi)$

- 其中,$c_l ^m$各项系数,$y_l ^m$是基函数

1. 球谐函数

$$

\begin{align}

f( t ) \approx &\sum_ l \sum_ { m = -l } ^ l c_ l ^ m y_ l ^ m ( \theta, \phi) \\

= &c_0^0 y_ 0 ^ 0 +\\

&c_ 1 ^ { -1 } y_ 1 ^ { -1 } +c_ 1 ^ 0 y_ 1 ^ 0 + c_ 1 ^ 1 y_ 1 ^1 + \\

& c_ 2^{ -2 } y_ 2^{ -2 } + c_ 2^{ -1 } + y_ 2^{ -1 } + c_ 2^{ 0 } y_ 2^{ 0 } + c_ 2^{ 1 } y_ 2^{ 1 } + c_ 2^{ 2 } y_ 2^{ 2 } + \\

& …

\end{align}

$$

这里$l$是指0阶,1阶,2阶…,我们这里用的是3阶

$$

y_l ^ m ( \theta , \varphi ) = \left {

\begin{align}

\sqrt{ 2 } K_ l ^ m cos( m \varphi )P_l ^m( cos \theta) \space \space \space& ,m> 0 \\

\sqrt{ 2 } K_ l ^ m sin( -m \varphi )P_l ^{ -m }( cos \theta) \space \space \space& ,m < 0 \\

K_ l ^ 0 P_ l ^ 0 ( cos \theta ) \space \space \space &, m=0

\end{align}

\right .

$$$$

\begin{align}

&P_ n ( x ) = \frac{ 1 }{ 2^n \cdot n! } \frac{ d^ n }{ dx^ n } [ ( x^ 2 - 1 )^ n ] \\

&P_ l ^ m = ( - 1 )^ m ( 1 - x^ 2 )^ { \frac{ m }{ 2 } } \frac{ d^ m }{ dx^ m }( P_ l ( x ) ) \\

&K_ l ^ m = \sqrt{ \frac{ ( 2l + 1 ) ( l - | m | )! }{ 4 \pi ( l + | m | )! } }

\end{align}

$$$$

\begin{align}

&y_ 0 ^ 0 = \sqrt{ \frac{ 1 }{ 4 \pi } } = 0.28 \\

&y_ 1 ^ { - 1 } = - \sqrt{ \frac{ 3 }{ 4 \pi } } \frac{ y }{ r } = -0.49 * \frac{ y }{ r } \\

&y_ 1 ^ { 0 } = \sqrt{ \frac{ 3 }{ 4 \pi } } \frac{ z }{ r } = 0.49 * \frac{ z }{ r } \\

&y_ 1 ^ { 1 } = - \sqrt{ \frac{ 3 }{ 4 \pi } } \frac{ x }{ r } = -0.49 * \frac{ x }{ r } \\\end{align}

$$

对于球谐函数,$y_ l ^ m$都是已知的常数,只有系数c是未知的。

表示颜色需要RGB三个数,因此每个系数c都是三维向量。

一共1+3+5+7=16个c,也就是说所有的c可以写成一个[16,3]的矩阵。

2. 为什么球谐函数能够更好的表达颜色?

直觉上,我们就用RGB[1,3]的矩阵表达颜色,现在换成[16,3]的矩阵,肯定表达的更好。

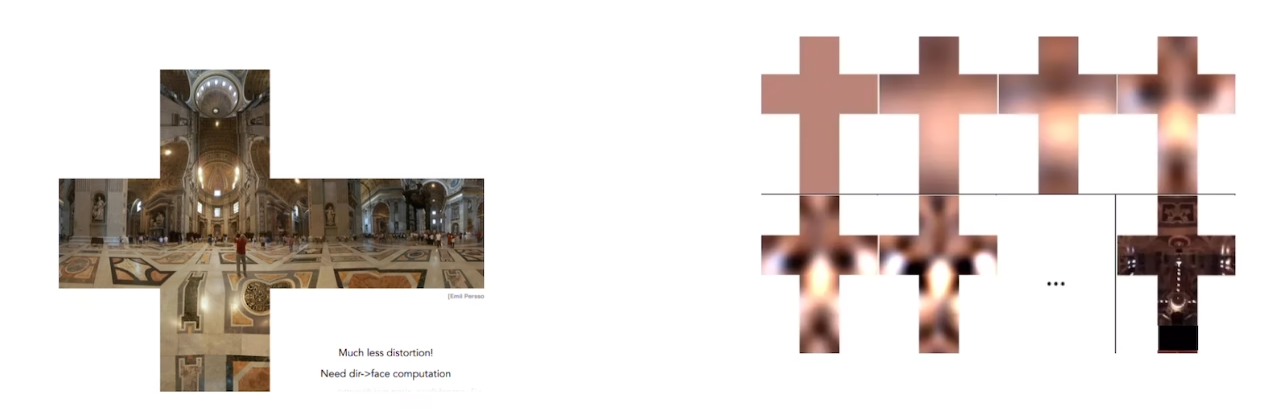

在CG上,有个东西叫做环境贴图,它表达了环境里光的存在,经常会用到球形的环境贴图。

如下图的水壶感觉看起来特别有立体性,且表面很光亮,因为壶体有反光。而这个反光我们就是用一个图来表达他的光学性(左侧),通过把这个光贴到壶的面上,我们就感觉这个面很光滑。为什么呢?因为我们知道在现实生活中一个金属越光滑,他的反射就会越强,镜面反射越多。那么假设一个球是绝对光滑的,他就把环境中每一个亮光的地方都反射出来了,他就记录了整个环境中的光。

一个球记录了环境光,然后把球的每个面可以映射到矩形上,再展开就可以得到一个展示环境光的环境贴图。在渲染中我们常用球谐函数来重建光,如果分别使用1阶到6阶还原的效果会越好,如下图(右)当1阶的时候,只有一个颜色,也就是RGB,他不跟方向相关,随着阶数的增加,信息越来越多。

3. 合成图片

直观上进行$\alpha - belding$就行了,实际上高斯做足迹渲染的时候的时候还是对每个像素着色的:先生成一个h*w的空矩阵,然后遍历每个像素进行着色。基于以下公式去求得每个像素的颜色(NeRF公式):

$$

\begin{align}

C &= T_ i \alpha c_ i \\

& = \sum_ { i = 1 } ^ N T_ i ( 1- e^ { -\sigma_ i \delta } ) c_ i \\

& where T_ i = e^ { - \sum_ { j = 1 }^ { i - 1 } \sigma_ j \delta_ j }

\end{align}

$$- $T( s )$:在s点之前,光线没有被阻拦的概率

- $\sigma ( s )$:在s点处,光线碰击例子(光线被粒子阻碍)的概率密度

- $C( s )$:在s点处,粒子光出的颜色

- $c_ i $是通过球谐函数算的RGB值

- 这里还是用了NeRF的公式啊,为什么说他快呢?

- 他没有根据像素找粒子的过程,他是对高斯椭球按照深度z进行排序。前面我们通过投影将物体映射到[-1,1]的立方体里,我们在渲染的时候,扔雪球是有先后顺序的。(可能这就是投影的时候保留z维度的原因)